Articolo scritto in collaborazione con la rivista Eroica Fenice

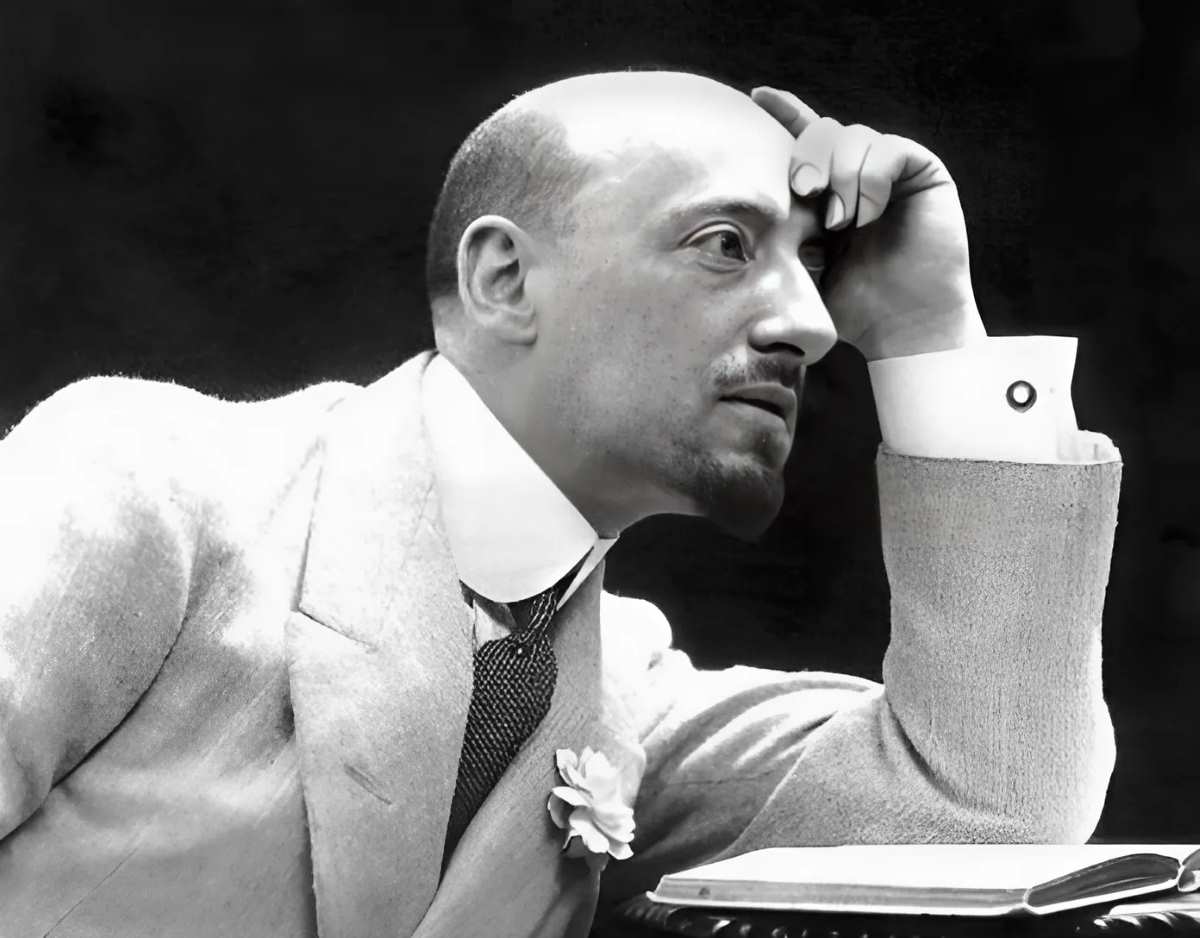

Gabriele D'Annunzio: un nome che evoca immediatamente immagini potenti, contrastanti, quasi cinematografiche. Il Vate, l'esteta decadente, l'eroe di guerra, l'artefice del Vittoriale, l'amante passionale e incostante. Una figura che, a oltre ottant'anni dalla sua scomparsa, continua a dividere, affascinare e, soprattutto, a interrogarci. Al di là dell'ingombrante leggenda che egli stesso contribuì a costruire con meticolosa perizia, cosa resta oggi delle sue opere? Hanno ancora qualcosa da dire al lettore contemporaneo, immerso in un mondo così radicalmente trasformato? Per rispondere, è illuminante ripercorrere la sua biografia, un vero e proprio romanzo.

La forgia di un mito: ambizione e immagine

Nato a Pescara nel 1863, Gabriele fu fin da subito il "figlio favorito", coccolato dalla madre e spronato da un padre sensuale e spendaccione, che però ne intuì precocemente il genio, investendo nella sua educazione. L'ambizione bruciava già nel giovane D'Annunzio, studente al prestigioso Collegio Cicognini di Prato: "Mi piace la lode, mi piace la gloria, mi piace la vita", affermava, consapevole del suo "irresistibile ascendente" sui compagni. Non stupisce, quindi, che a soli diciassette anni, nel 1880, orchestrasse la falsa notizia della sua morte per "fiorire commosse necrologie" e alimentare il proprio mito nascente. Un anticipatore, quasi, del moderno personal branding. Questa sete di affermazione, questa costruzione del sé come opera d'arte, è la prima chiave per comprendere l'attualità dannunziana. In un'epoca dominata dall'immagine, dalla performance identitaria sui social media, la sua capacità di plasmarsi e di imporsi all'attenzione pubblica appare profetica.

Tra estasi estetica e immersione naturale

Pensiamo al protagonista de Il Piacere (1889), Andrea Sperelli, alter ego dello scrittore: la sua vita come ricerca estenuante della bellezza, del gesto raffinato, della sensazione squisita, non risuona forse con certe derive edonistiche e narcisistiche della nostra società? La "miserabile fatica quotidiana" del giornalismo, che pure affinò la sua capacità di "misurarsi con le istanze e le ‘correnti medie’ della sensibilità collettiva", fu sempre vissuta come un ostacolo al sogno di gloria e al capolavoro. D'Annunzio è anche il cantore dell'immersione panica nella natura, come in Alcyone (1903), terzo libro delle Laudi. In un mondo sempre più urbanizzato e segnato dalla crisi ecologica, la sua capacità di fondere l'io lirico con il paesaggio, di cogliere la musicalità segreta del creato – si pensi alla celeberrima "Pioggia nel pineto" – offre ancora oggi un'esperienza sensoriale e spirituale di rara intensità.

La parola come opera d'arte

La sua lingua, sontuosa, musicale, innovativa, a tratti ardua per il lettore moderno, rimane un monumento della letteratura italiana, capace di evocare mondi e sensazioni con una potenza ineguagliata. Questo strumento espressivo gli permise di spaziare tra tematiche diverse, dall'analisi psicologica dei suoi personaggi alla celebrazione eroica, mantenendo sempre un'altissima tensione stilistica. La cura formale, l'attenzione al dettaglio lessicale e ritmico, rendono le sue pagine un continuo invito alla riscoperta del valore estetico della parola, un aspetto forse trascurato in tempi di comunicazione rapida e funzionale.

L'impronta dell'azione e le pieghe dell'anima

Non si può ignorare il D'Annunzio interventista, l'eroe di guerra, il Comandante di Fiume. Le sue imprese ardite, dal volo su Vienna (1918) all'occupazione della città istriana (1919-1920), dove con la Carta del Carnaro delineò un singolare esperimento politico, ne fecero un'icona del nazionalismo e, per molti versi, un precursore di gesti e retoriche che sarebbero state riprese dal fascismo. Questo aspetto, oggi più che mai, richiede una lettura critica, consapevole delle ombre e delle derive di quel culto dell'azione e della "bella morte". La sua capacità di infiammare le folle, la sua oratoria intessuta di "slogan a effetto", ci parla della perenne seduzione del carisma e della parola che si fa azione politica.

Dal clamore della storia alla confessione interiore

Esiste anche il D'Annunzio più intimo, quasi crepuscolare, quello del Notturno, scritto nel 1916 durante la cecità temporanea seguita a un incidente aereo, o del tardo Libro segreto (1935). Qui, la maschera del superuomo sembra incrinarsi, lasciando emergere la fragilità, il dolore, la riflessione sulla memoria e sullo sfacelo fisico. È un D'Annunzio che, spogliato degli orpelli eroici, si confronta con l'essenza dell'esistenza, anticipando sensibilità novecentesche. Queste opere offrono uno sguardo diverso sull'uomo dietro il personaggio pubblico, rivelando una profondità spesso oscurata dalla sua stessa leggenda.

Un'eredità monumentale e provocatoria

La sua vita fu un turbine di passioni, da Giselda Zucconi a Eleonora Duse – per cui scrisse capolavori teatrali come La città morta e Francesca da Rimini, e il cui ricordo velato lo accompagnerà fino alla fine – passando per innumerevoli altre figure femminili che popolarono la sua esistenza e le sue opere. Un'esistenza vissuta "come un'opera d'arte", culminata nella creazione del Vittoriale degli Italiani, non semplice dimora ma mausoleo, sacrario, teatro della memoria e dell'autocelebrazione. Anche in questo, nella volontà di lasciare un segno tangibile e monumentale di sé, D'Annunzio si rivela straordinariamente moderno, quasi un influencer ante litteram che costruisce il proprio brand fino all'estremo.

Il Vate e lo specchio del presente

Leggere D'Annunzio oggi significa dunque confrontarsi con un autore complesso, a tratti scomodo, ma ineludibile. Significa considerare le radici di certe ossessioni contemporanee: il culto dell'immagine, la ricerca della performance, la seduzione del leader carismatico, il rapporto ambivalente con la modernità e la tecnica (fu tra i primi a intuire la potenza del cinema, scrivendo le didascalie per Cabiria, e coniò il termine "velivolo"). Le sue opere non offrono facili risposte, ma pongono domande urticanti sulla natura del desiderio, sull'arte, sul potere e sull'identità. Forse, la sua più grande attualità risiede proprio in questa capacità di continuare a provocarci, costringendoci a fare i conti con le nostre stesse contraddizioni, con il nostro insopprimibile bisogno di bellezza e di significato, anche quando si manifesta nelle forme più estreme ed eccessive. Un genio, insomma, da interrogare più che da idolatrare, il cui studio rimane fondamentale per comprendere non solo un periodo significativo della nostra storia, ma anche le inquietudini che ancora ci attraversano.